2012年01月29日

仕事を「すぐやる人」の習慣 その2

今日は前回に引き続き、”仕事を「すぐやる人」の習慣” の本から、ケリー・グリーソン氏の記事をご紹介させて頂きます。

ケリー・グリーソン氏は、40万部を越えるベストセラーとなった『なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣』の著者で、ビジネス・テクノロジー協会(IBT)創設者であり会長の人です。

記事の半ばに、先日から私が思っていたことと同じことが書かれている箇所に行き当たり、やはり!と膝をたたきました。その箇所とは、

|また、先延ばしは仕事の効率を下げるだけでなく、われわれの精神にも悪い影響

|を与える。先延ばしをする人たちの大半が、中途半端にしたり、やり終えていな

|かったりする仕事についてクヨクヨと思い悩み、最後までやり通せなかったこと

|を気に病むからだ。つまり、仕事をしていないにも関わらず、心はくたびれきっ

|てしまうのだ。(中略)

|なんらかの行動を起こしたときにしか、問題は氷解しはじめない。そうであるな

|らば、メールに返事を出す、顧客のクレームに応える……あらゆることを「すぐ

|やる」ようにしよう。実際にやってみれば、それがいかに時間のかからないもの

|か、そしてやり終えたときいかに気分がいいものか、あなたもきっと驚くはずだ。

このところ、「すぐやる」習慣を身につけつつある私は(ホントか)、早速メールに「即返信」することにしました。これまではメールの返信は、「よく考えて」するようにしていたところがありましたが、このやり方では、返信のタイミングを逸してしまって、先方に無用の心配をかけたり誤解を与えてしまうことが、時にあったように思います。

もちろんメールの内容によっては、スケジュールの調整などを必要とするものもあって、すぐに返信できないものもありますが、そんな時も、「メール受信しました。お打ち合わせの日程については調整の上、あらためてご連絡させて頂きます。取り急ぎ返信まで」とだけ書いて返信することができます。そうすれば先方も安心されますし、自分もすっきりします。

ケリー氏は、40万部のベストセラーとなった、『なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣』に大幅加筆を加えた改訂版、『なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣4.0』という本を2009年の3月に発刊されたそうです。(4.0とか、Windowsのバージョンみたいですね(^^)。)

そう言えば、この本のタイトルは書店で目にした記憶があります。すでに、「すぐやる習慣」を身につけはじめた私は(また言いよる)、この本を早速アマゾンで注文しました。先ほど注文先からメールが届き、今日発送したという内容でした。

今日のまとめに、ケリー氏の記事の最後の部分を引用させて頂きます。

|これらを実践して、”先送りグセ”を克服すれば、仕事から受けるおびただしい

|量のストレスと不安を追い払うことができる。より大きな自信がつき、自尊心に

|も磨きがかかるだろう。

|

|好むと好まざるとに関わらず、私たち人間は習慣の動物だ。そうであるならば、

|悪い習慣(=先延ばし習慣)ではなく、よい習慣(=すぐやる習慣)を身につけ

|よう。私たちの時間、そして心の平安が危機に瀕しているいまこそ、すぐに!

というところで、今日はこの辺で。

ケリー・グリーソン氏は、40万部を越えるベストセラーとなった『なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣』の著者で、ビジネス・テクノロジー協会(IBT)創設者であり会長の人です。

記事の半ばに、先日から私が思っていたことと同じことが書かれている箇所に行き当たり、やはり!と膝をたたきました。その箇所とは、

|また、先延ばしは仕事の効率を下げるだけでなく、われわれの精神にも悪い影響

|を与える。先延ばしをする人たちの大半が、中途半端にしたり、やり終えていな

|かったりする仕事についてクヨクヨと思い悩み、最後までやり通せなかったこと

|を気に病むからだ。つまり、仕事をしていないにも関わらず、心はくたびれきっ

|てしまうのだ。(中略)

|なんらかの行動を起こしたときにしか、問題は氷解しはじめない。そうであるな

|らば、メールに返事を出す、顧客のクレームに応える……あらゆることを「すぐ

|やる」ようにしよう。実際にやってみれば、それがいかに時間のかからないもの

|か、そしてやり終えたときいかに気分がいいものか、あなたもきっと驚くはずだ。

このところ、「すぐやる」習慣を身につけつつある私は(ホントか)、早速メールに「即返信」することにしました。これまではメールの返信は、「よく考えて」するようにしていたところがありましたが、このやり方では、返信のタイミングを逸してしまって、先方に無用の心配をかけたり誤解を与えてしまうことが、時にあったように思います。

もちろんメールの内容によっては、スケジュールの調整などを必要とするものもあって、すぐに返信できないものもありますが、そんな時も、「メール受信しました。お打ち合わせの日程については調整の上、あらためてご連絡させて頂きます。取り急ぎ返信まで」とだけ書いて返信することができます。そうすれば先方も安心されますし、自分もすっきりします。

ケリー氏は、40万部のベストセラーとなった、『なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣』に大幅加筆を加えた改訂版、『なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣4.0』という本を2009年の3月に発刊されたそうです。(4.0とか、Windowsのバージョンみたいですね(^^)。)

そう言えば、この本のタイトルは書店で目にした記憶があります。すでに、「すぐやる習慣」を身につけはじめた私は(また言いよる)、この本を早速アマゾンで注文しました。先ほど注文先からメールが届き、今日発送したという内容でした。

今日のまとめに、ケリー氏の記事の最後の部分を引用させて頂きます。

|これらを実践して、”先送りグセ”を克服すれば、仕事から受けるおびただしい

|量のストレスと不安を追い払うことができる。より大きな自信がつき、自尊心に

|も磨きがかかるだろう。

|

|好むと好まざるとに関わらず、私たち人間は習慣の動物だ。そうであるならば、

|悪い習慣(=先延ばし習慣)ではなく、よい習慣(=すぐやる習慣)を身につけ

|よう。私たちの時間、そして心の平安が危機に瀕しているいまこそ、すぐに!

というところで、今日はこの辺で。

2012年01月25日

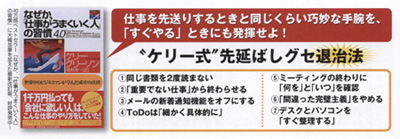

仕事を「すぐやる人」の習慣

先日から、『THE21』BOOKSの”「継続できる人」の習慣「続ける技術」”の記事を色々とご紹介してきましたが、この雑誌は私にとって大変実用的でためになりました。それで、この雑誌の裏カバーに紹介されていた同じシリーズの、”仕事を「すぐやる人」の習慣” の本も、タイトルにピンときたので、すぐにアマゾンに注文して取り寄せました。

昨日から読み始めましたが、期待通りとても有益な記事が満載でしたので、こちらの方からも抜粋して、またご紹介させて頂こうと思います。

今日はまず、原田泳幸氏の記事を紹介させて頂きます。原田氏は、アップルコンピュータ日本法人社長から、日本マクドナルドホールディングス(株)会長兼社長兼CEOに転身し、話題になった方です。

色々とご紹介したいのですが、2点ほどに絞ってご紹介させて頂きます。

|― 決断の早さがポイントのようですね。仕事をするうえでの決断のスピード

|については、どのようにお考えですか。

|

|原田 決断すべきタイミングがあると思います。多くの人は締め切りに間に合う

|ように決断しますが、私の場合は、月末が締め切りだとしても、今日決断したほ

|うがいいと思うんです。ビジネスはスピードが勝負ですから、一日も早く決断し

|て動くことが肝心。

いつも締め切りギリギリまで取りかからない私には、耳が痛い言葉でした(__) 前にも書きましたが、「仕事をやって疲れるのではなく、やっていない先延ばししている仕事で疲れる」というのは、自分で実感しているので、これを契機に、締め切りに仕事を合わせるのではなく、先取りして仕事を片づける習慣を、是非身につけたいと思います。

そう言えば、京セラ創業者の稲盛和夫氏も、「土俵の真ん中で相撲を取れ」と著書の中で言われていました。

|― 決断のスピード以外に、仕事が速い人と遅い人にはどういう違いがありますか。

|

|原田 小さいことでいえば、机の上のきれいさと仕事のスピードは比例する気が

|しますね。机の上が汚い人はたいてい仕事が遅い(笑)

私の机の上は普通だと思いますが、この言葉はもっと大切な何かを示唆しているように感じました。結局、机の上の状態は自分の頭の中の状態を表していると思います。

これからは何事も、「すぐやる!」をモットーに、取り組んでいきたいと思います。

我ながら素直だと思う。。

今日はこの辺で。

昨日から読み始めましたが、期待通りとても有益な記事が満載でしたので、こちらの方からも抜粋して、またご紹介させて頂こうと思います。

今日はまず、原田泳幸氏の記事を紹介させて頂きます。原田氏は、アップルコンピュータ日本法人社長から、日本マクドナルドホールディングス(株)会長兼社長兼CEOに転身し、話題になった方です。

色々とご紹介したいのですが、2点ほどに絞ってご紹介させて頂きます。

|― 決断の早さがポイントのようですね。仕事をするうえでの決断のスピード

|については、どのようにお考えですか。

|

|原田 決断すべきタイミングがあると思います。多くの人は締め切りに間に合う

|ように決断しますが、私の場合は、月末が締め切りだとしても、今日決断したほ

|うがいいと思うんです。ビジネスはスピードが勝負ですから、一日も早く決断し

|て動くことが肝心。

いつも締め切りギリギリまで取りかからない私には、耳が痛い言葉でした(__) 前にも書きましたが、「仕事をやって疲れるのではなく、やっていない先延ばししている仕事で疲れる」というのは、自分で実感しているので、これを契機に、締め切りに仕事を合わせるのではなく、先取りして仕事を片づける習慣を、是非身につけたいと思います。

そう言えば、京セラ創業者の稲盛和夫氏も、「土俵の真ん中で相撲を取れ」と著書の中で言われていました。

|― 決断のスピード以外に、仕事が速い人と遅い人にはどういう違いがありますか。

|

|原田 小さいことでいえば、机の上のきれいさと仕事のスピードは比例する気が

|しますね。机の上が汚い人はたいてい仕事が遅い(笑)

私の机の上は普通だと思いますが、この言葉はもっと大切な何かを示唆しているように感じました。結局、机の上の状態は自分の頭の中の状態を表していると思います。

これからは何事も、「すぐやる!」をモットーに、取り組んでいきたいと思います。

我ながら素直だと思う。。

今日はこの辺で。

2012年01月22日

TTP

今日は先日からご紹介している雑誌「THE21」の「継続できる人の習慣」から、吉越浩一郎氏の成功習慣をご紹介させて頂きます。

吉越氏は、女性下着メーカーのトリンプ・インターナショナル・ジャパン(株)を19期連続、増収増益に導いた経験をもつ辣腕経営者として著名な方です。19期連続増収増益ってすごいことですよね。

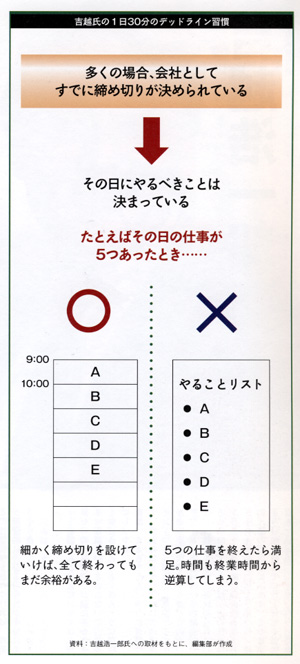

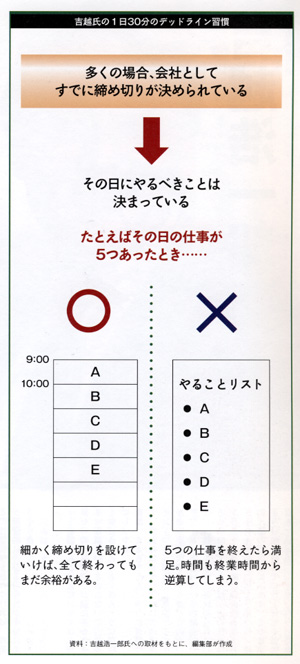

上記のページの大見出しに書かれている、「デッドラインを定め 一日のペース配分を決めよう」ということについて、吉越氏は次のように語っています。

|― 仕事のデッドラインを把握したうえで、一日のペース配分はどうすればよい

|のでしょう?

|

|吉越 たとえば、その日、終えなければいけない仕事が5つあったとします。そ

|れに加えて、1時間の予定の会議が一つ、来客が1件入っている。そうした場合、

|スロットを立てるんです。

|

|― スロット?

|

|吉越 ええ、自分の判断で使えるスロット、すなわち時間帯に5つの仕事を落と

|し込んでいく。A,B,C,D,E,それぞれの仕事にかかる時間をあらかじめ見積もって

|おいて、朝9時から10時まではA、10時から10時半はB、10時半から11時C、

|11時から12時は会議……といったようにです。

|

|― そのようにうまくいくでしょうか。

|

|吉越 うまくいかせるんです(笑)。そのためには、ここでも締め切り効果が

|力を発揮します。学生時代の試験を思い出してください。どの試験も、50分

|とか1時間とか、時間が決まっていましたよね。だから学生は集中して、その

|時間内で必死に解こうとする。それと同じで、締め切りが決まっていれば、バ

|カ力は必ずでます。

私は一日にやらなければいけない仕事や用事の「やることリスト」をA5の紙に書き出して、それを一日見ながら、終わったらその都度赤鉛筆で消していくようにしていましたが、この吉越氏の記事を読んでから、エクセルを使って、この「やることリスト」の左側に一日のスケジュールを記入できるフォームを作成して、そのスケジュール欄に、やることを書き込むようにしました。

このやり方を一週間ほどやってみて気がついたことは、自分では忙しくて時間がないと思っていたことが、実は大変ロスが多かったということでした。それと、その日にやらなければいけない仕事以外の、緊急ではないが重要なこと(「7つの習慣」の時間管理のマトリックスの第二領域にあたる)を、このやり方で毎日のスケジュールに入れ込んでいくことで、大変成果が上がることに気がつきました。

この場合のポイントは、それぞれのタスクに時間見積もりをすることでした。時間見積もりは、0.5H、1Hくらいの30分単位が今のところやりやすいと感じています。

やらなければならない仕事なのに、ついつい先延ばししてしまう原因は、その仕事が「たいへんそうだ。かなり時間がかかりそうだ」という漠然とした感じがあって、なかなか手が着かないことにあると思います。

それを、その気持ちは脇に置いておいて、その仕事がどれくらいかかるだろうかと所要時間を見積もってみます。すると、それが1時間であったり、2時間であったり、時には4時間であったりしても、その仕事をスケジュールに書き込んでしまえば、不思議なことにすんなりと仕事に取りかかれることに気がつきました。これは大きな収穫でした。

長くなりましたので、今日はこの辺で。。

えっ?「ところで、今日のタイトルの『TTP』とは一体何のこと?」ですか。

大変失礼しました。これも、吉越氏の言葉でお答えさせて頂きます。

|吉越 それから、これはいい習慣だなと思ったら、TTPするといい。TTPというの

|は私も習った造語で「徹底的にパクる」の意味(笑)。上司でも先輩でも、ビジ

|ネス書やこの『THE21』に書かれていることでも、「これは!」と思う仕事のや

|り方はどんどんマネて、自分の血肉にする。そうすることで、仕事の成果は目に

|みえて伸びていくことでしょう。

「学ぶは真似ぶ」とも言います。まずは良いと思ったことを、どんどんマネしてみて、そして自分に合うように工夫していくと、とても効果的だと思います。

では(^^)/

吉越氏は、女性下着メーカーのトリンプ・インターナショナル・ジャパン(株)を19期連続、増収増益に導いた経験をもつ辣腕経営者として著名な方です。19期連続増収増益ってすごいことですよね。

上記のページの大見出しに書かれている、「デッドラインを定め 一日のペース配分を決めよう」ということについて、吉越氏は次のように語っています。

|― 仕事のデッドラインを把握したうえで、一日のペース配分はどうすればよい

|のでしょう?

|

|吉越 たとえば、その日、終えなければいけない仕事が5つあったとします。そ

|れに加えて、1時間の予定の会議が一つ、来客が1件入っている。そうした場合、

|スロットを立てるんです。

|

|― スロット?

|

|吉越 ええ、自分の判断で使えるスロット、すなわち時間帯に5つの仕事を落と

|し込んでいく。A,B,C,D,E,それぞれの仕事にかかる時間をあらかじめ見積もって

|おいて、朝9時から10時まではA、10時から10時半はB、10時半から11時C、

|11時から12時は会議……といったようにです。

|

|― そのようにうまくいくでしょうか。

|

|吉越 うまくいかせるんです(笑)。そのためには、ここでも締め切り効果が

|力を発揮します。学生時代の試験を思い出してください。どの試験も、50分

|とか1時間とか、時間が決まっていましたよね。だから学生は集中して、その

|時間内で必死に解こうとする。それと同じで、締め切りが決まっていれば、バ

|カ力は必ずでます。

私は一日にやらなければいけない仕事や用事の「やることリスト」をA5の紙に書き出して、それを一日見ながら、終わったらその都度赤鉛筆で消していくようにしていましたが、この吉越氏の記事を読んでから、エクセルを使って、この「やることリスト」の左側に一日のスケジュールを記入できるフォームを作成して、そのスケジュール欄に、やることを書き込むようにしました。

このやり方を一週間ほどやってみて気がついたことは、自分では忙しくて時間がないと思っていたことが、実は大変ロスが多かったということでした。それと、その日にやらなければいけない仕事以外の、緊急ではないが重要なこと(「7つの習慣」の時間管理のマトリックスの第二領域にあたる)を、このやり方で毎日のスケジュールに入れ込んでいくことで、大変成果が上がることに気がつきました。

この場合のポイントは、それぞれのタスクに時間見積もりをすることでした。時間見積もりは、0.5H、1Hくらいの30分単位が今のところやりやすいと感じています。

やらなければならない仕事なのに、ついつい先延ばししてしまう原因は、その仕事が「たいへんそうだ。かなり時間がかかりそうだ」という漠然とした感じがあって、なかなか手が着かないことにあると思います。

それを、その気持ちは脇に置いておいて、その仕事がどれくらいかかるだろうかと所要時間を見積もってみます。すると、それが1時間であったり、2時間であったり、時には4時間であったりしても、その仕事をスケジュールに書き込んでしまえば、不思議なことにすんなりと仕事に取りかかれることに気がつきました。これは大きな収穫でした。

長くなりましたので、今日はこの辺で。。

えっ?「ところで、今日のタイトルの『TTP』とは一体何のこと?」ですか。

大変失礼しました。これも、吉越氏の言葉でお答えさせて頂きます。

|吉越 それから、これはいい習慣だなと思ったら、TTPするといい。TTPというの

|は私も習った造語で「徹底的にパクる」の意味(笑)。上司でも先輩でも、ビジ

|ネス書やこの『THE21』に書かれていることでも、「これは!」と思う仕事のや

|り方はどんどんマネて、自分の血肉にする。そうすることで、仕事の成果は目に

|みえて伸びていくことでしょう。

「学ぶは真似ぶ」とも言います。まずは良いと思ったことを、どんどんマネしてみて、そして自分に合うように工夫していくと、とても効果的だと思います。

では(^^)/

2012年01月18日

別れの曲 ショパン

今日は久しぶりに、つれづれ日記です。

生徒さんからクラシックの「ベスト・ピアノ100」というCDを貸して頂いたので、車の中で聴き始めたところ、何曲か目にショパンの「別れの曲」が流れてきて、思わずグッときてしまいました。

今は寒さが一番厳しい季節ですが、2月になり3月になると寒さも和らいできて、春の足音が聞こえてきます。

春は、卒業・就職・移動の時期で、いわば別れの季節でもあります。

人生には出会いがあり、そして別れがあります。すべての物事には始まりがあり、そして必ず終わりがあります。

物事に終わりが来ることを想像することはつらいものですが、だからこそ、今のこの時に感謝して生きることができるのでしょう。

久しぶりにショパンの「別れの曲」を聞きながら、そんなことを思いました。

Youtubeで、ショパンの別れの曲の動画を見つけました。

お時間のある時にでもどうぞ。

http://video.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%91%E3%83%B3+%E5%88%A5%E3%82%8C%E3%81%AE%E6%9B%B2&tid=143302b6c13ba4cb7826c4aff187ca7b&ei=UTF-8&rkf=2

生徒さんからクラシックの「ベスト・ピアノ100」というCDを貸して頂いたので、車の中で聴き始めたところ、何曲か目にショパンの「別れの曲」が流れてきて、思わずグッときてしまいました。

今は寒さが一番厳しい季節ですが、2月になり3月になると寒さも和らいできて、春の足音が聞こえてきます。

春は、卒業・就職・移動の時期で、いわば別れの季節でもあります。

人生には出会いがあり、そして別れがあります。すべての物事には始まりがあり、そして必ず終わりがあります。

物事に終わりが来ることを想像することはつらいものですが、だからこそ、今のこの時に感謝して生きることができるのでしょう。

久しぶりにショパンの「別れの曲」を聞きながら、そんなことを思いました。

Youtubeで、ショパンの別れの曲の動画を見つけました。

お時間のある時にでもどうぞ。

http://video.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%91%E3%83%B3+%E5%88%A5%E3%82%8C%E3%81%AE%E6%9B%B2&tid=143302b6c13ba4cb7826c4aff187ca7b&ei=UTF-8&rkf=2

2012年01月15日

「突破力」

今日は前回の続きで、「スピード+突破力」の「突破力」についてです。

この点について、記事を引用させて頂きます。

|― 「突破力」とは、どのような意味でしょうか。

|

|岩瀬 実行力と言い替えてもよいですね。世の中にはアイデアがたくさ

|ん溢れていますが、実行されているのはほんのひと握りだと思うんです。

|失敗という壁を恐れずに浮かんだアイデアを実行した人が、結局のとこ

|ろ、仕事ができる人だといわれている気がします。

私は常々、恥をかくことを恐れてはいけないと思っています。一方、人間というものは、恥をかくことを最も恐れる本能を持っていると言われます。

何かにチャレンジしようかどうしようかと迷った時、その判断基準に「もし失敗したら、恥をかくかもしれない」という気持ちが入ったとき、人はそのチャレンジを諦めることが多いのではないでしょうか。

けれども、仮に失敗したとしても、経験という大きな財産を得ることができますし、恥をかいたらかいたで、今度は決して恥をかきたくないという強い精神力を得ることもできます。

私はこれまでの人生でたくさんの失敗をしてきました。また、思い出せば唇を噛みたくなるような恥もかいてきました。けれど、そのような失敗や恥こそが、自分の成長に最も役にたったことも間違いないと確信しています。

そういう気持ちを思い起こして、何かをやろうとするときに、「えい!」と気合いをいれて取り組むこと。これが私にとっての「突破力」です。

これからも、チャレンジ精神を持って、人生を生きていきたいと思っています。

さ、明日もガンバ !(^^)!

(戦闘機が音速を超えて飛行する瞬間)

この点について、記事を引用させて頂きます。

|― 「突破力」とは、どのような意味でしょうか。

|

|岩瀬 実行力と言い替えてもよいですね。世の中にはアイデアがたくさ

|ん溢れていますが、実行されているのはほんのひと握りだと思うんです。

|失敗という壁を恐れずに浮かんだアイデアを実行した人が、結局のとこ

|ろ、仕事ができる人だといわれている気がします。

私は常々、恥をかくことを恐れてはいけないと思っています。一方、人間というものは、恥をかくことを最も恐れる本能を持っていると言われます。

何かにチャレンジしようかどうしようかと迷った時、その判断基準に「もし失敗したら、恥をかくかもしれない」という気持ちが入ったとき、人はそのチャレンジを諦めることが多いのではないでしょうか。

けれども、仮に失敗したとしても、経験という大きな財産を得ることができますし、恥をかいたらかいたで、今度は決して恥をかきたくないという強い精神力を得ることもできます。

私はこれまでの人生でたくさんの失敗をしてきました。また、思い出せば唇を噛みたくなるような恥もかいてきました。けれど、そのような失敗や恥こそが、自分の成長に最も役にたったことも間違いないと確信しています。

そういう気持ちを思い起こして、何かをやろうとするときに、「えい!」と気合いをいれて取り組むこと。これが私にとっての「突破力」です。

これからも、チャレンジ精神を持って、人生を生きていきたいと思っています。

さ、明日もガンバ !(^^)!

(戦闘機が音速を超えて飛行する瞬間)